東京農業大学世田谷キャンパスの農大アカデミアセンター横井講堂で、2018年度実践総合農学会シンポジウム「GAP(農業生産工程管理)をめぐる現状と展望」-新たな農業のあり方を求めて-が開催されましたので、私も聴講してきました。

2020年の東京オリンピックで来日する外国人に安全な食を提供するという観点からも、日本の農産物を海外に輸出するという観点からもGAPは注目を集めている話題の筈ですが、会場には空席が目立ったのは主催者をがっかりさせたのではと想像しました。広報の仕方に問題があったのか、食品業界が冷めた見方をしているのか・・。

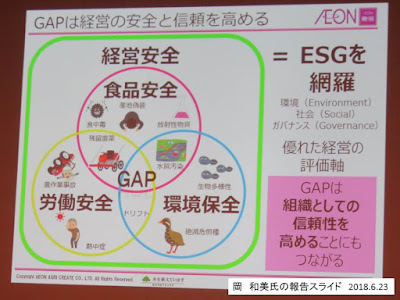

いずれの講演、報告も私にとっては大変勉強になりましたが、第1報告者の佐々木余志彦氏の「GAP取得までの経費」のスライドには驚きました。研修費等で80万円、コンサルタント料で190万円、書類審査~登録料で約100万円、で計370万円もかかるのでしたら、日本の農業人口の大半を占める兼業農家の何%が負担できるのでしょうか。加えて、付随経費として工場・ソフトウェア等整備で約7,500万円、J GAPからASIA GAPに移行するのに約140万円もかかるのでしたら、相当大規模経営で輸出もやっている規模の食品業者しか負担できないのではという気がしました。先ず、GAPにも県単位、国単位、アジア単位、世界単位のGAPがあって統一されていないということも問題で、イオンの人の報告スライドにあったようにGAPというのは「食品安全」「労働安全」「環境保全」を実現するという理念はよくても、普及を妨げている原因の1つかなと想像しました。

GAP取得のコンサルタント業まで存在するということは、有機JASの認証制度と似ていて、GAPは金儲けのビジネスになっているという側面があることに、農業生産者や食品業界が冷めているのかもしれないという印象を受けました。